Felix Nussbaum Osnabrück, 1904 - Auschwitz, 1944

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris Jusqu'au 23 janvier 2011

Qui est FELIX NUSSBAUM ? Son œuvre a été redécouverte tardivement. On le connaît mal en France. Sa peinture n’y a jamais été montrée, sinon dans l’exposition Face à l’histoire, au Centre Pompidou (1996). Le MAHJ présente jusqu’au 23 janvier 2011 la première rétrospective de son œuvre hors de l’Allemagne et des Etats-Unis. A travers 40 peintures et 19 dessins, elle rassemble les œuvres les plus importantes et les plus spectaculaires de l’artiste ; la plupart d’entre elles sont conservées dans la Felix-Nussbaum-Haus, musée que lui a consacré Osnabrück – Basse-Saxe –, sa ville natale, accomplissant ainsi sa volonté :

« Si je meurs, ne laissez pas mes peintures me suivre, mais montrez-les aux hommes »

Il est un peintre moderne allemand, formé au temps de la Nouvelle Objectivité et au contact des avant-gardes européennes des premières décennies du XXe siècle, notamment la pittura metafisica italienne, le surréalisme international, références qui l’unissent à quelques uns de ses contemporains : Max Beckmann, Otto Dix, ou John Heartfield. Mais avant tout, il incarne de façon saisissante le parcours d’un artiste que sa condition de juif persécuté ne laissera jamais en repos. Ce bourgeois juif allemand, d’une famille honorable, au talent soutenu par son père et reconnu par ses pairs, espoir de la jeune peinture, se retrouve, un jour de 1933, mis au banc de l’académie, jeté sur les routes, sans retour. De critique de la bourgeoisie et de l’ordre établi, il devient le guetteur inquiet de la menace qui rôde. Il la rencontre désormais sous les traits de la révocation, de l’exil, de la guerre, de l’internement, et de la clandestinité : les nouvelles dramatiques forment les étapes d’un processus dont l’issue ne fait pas de doute.

FELIX NUSSBAUM - BIOGRAPHIE

Né en 1904, Felix Nussbaum étudie aux beaux-arts à Hambourg et à Berlin ; lauréat de l’Académie allemande à Rome, il est pensionnaire à la Villa Massimo en 1932. L’arrivée d’Hitler au pouvoir le précipitera sur le chemin d’un exil qui, après l’Italie, la Suisse et la France, le conduit à Ostende en Belgique. Arrêté après la défaite de la Belgique, le 10 mai 1940, en tant que ressortissant du Reich, il est déporté au camp de Saint-Cyprien dans le sud de la France. Evadé, fugitif il retourne à Bruxelles où il demeure caché, avec son épouse Felka Platek, une artiste juive polonaise. Il est finalement déporté avec elle, le 31 juillet 1944, à Auschwitz et assassiné.

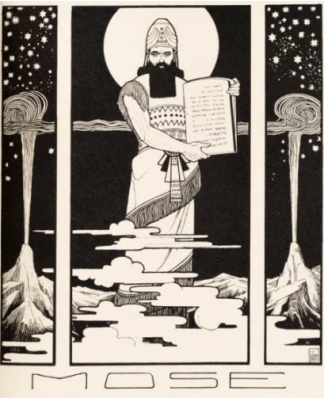

Son œuvre témoigne des influences qu’il revendique : le Douanier Rousseau, Van Gogh, Beckmann, Ensor, Chirico ; son goût pour l’autoportrait d’une part, et ses allégories de la Mort d’autre part, le rattachent aux maîtres anciens flamands et allemands. L’exil et le danger le plongeront dans une peinture existentialiste sur la condition du juif pourchassé auquel il donnera une expression fascinante.

Portraits et surtout autoportraits scandent l’œuvre de l’artiste, évoquant ses interrogations, en tant qu’homme, fils, artiste, amant et proscrit ; Nussbaum use de symboles qui questionnent le pouvoir de l’art, et le rôle des modèles et des réalités auxquels il s’attache. Sa peinture forme à la fois une traversée de l’histoire de l’art, une trame narrative et autobiographique qui atteste d’un esprit d’une grande complexité et une fresque métaphysique d’une inquiétante étrangeté, qui décrit un monde conduit à sa destruction par la main de l’homme.

A travers cet événement, le MAHJ poursuit une série d’expositions consacrées à des artistes persécutés et assassinés lors de la Shoah, Friedl Dicker-Brandeis, Bruno Schulz, Charlotte Salomon, ou à des artistes rescapés et marqués à jamais par cette expérience, Isaac Celnikier ou Serge Lask.

Dans le cadre de cette exposition, une série de manifestations sont organisées : conférence, journée d’étude, témoignages filmés.

CATALOGUE de l'exposition publié en coédition par le MAHJ et Skira-Flammarion. Avec une introduction de Laurence Sigal, directrice du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, un texte de Inge Jaehner, directrice de la Felix-Nussbaum-Haus, « Pour une histoire de la collection », ainsi qu'un texte de Philippe Dagen, historien de l'art, Université de Paris I, conseiller scientifique de l'exposition : « L’art philosophique de Felix Nussbaum »

192 pages, format 24 x 26 cm, 30 EUR

L'exposition a été organisée avec la participation exceptionnelle de la Felix-Nussbaum-Haus d’Osnabrück. Elle a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, de la Fondation Pro-MAHJ, de la Fondation du Judaïsme Français, de la direction régionale des Affaires culturelles d’Ile-de-France et de donateurs privés.

Commissaires de l'exposition :

Nathalie Hazan-Brunet,

Laurence Sigal, assistées de

Virginie Michel

Conseiller scientifique : Philippe Dagen, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAISME Hôtel de Saint-Aignan

71, rue du Temple

75003 Paris

www.mahj.org

22-09-2010 - 23-01-2011