Kirchner x Kirchner

Kunstmuseum Bern, Berne

12 septembre 2025 - 11 janvier 2026

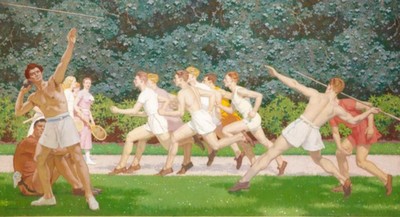

Farbentanz I (Entwurf für Essen)

[Color Dance I (Project Essen)], 1932

Oil on canvas, 100 x 90 cm

Museum Folkwang, Essen, acquired in 1968 with the

support of the Folkwang-Museumsverein and

the Alfred und Cläre Pott-Stiftung

© Museum Folkwang Essen / ARTOTHEK

Esser [Eaters], 1930

Oil on canvas, 150 x 121 cm

Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach/Bern

© Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach/Bern

Avec Kirchner x Kirchner le Kunstmuseum Bern, Musée des Beaux-Arts de Berne, consacre une exposition exceptionnelle à l’expressionniste allemand Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938). Elle s’articule autour de la grande rétrospective de 1933, organisée par l’artiste lui-même à la Kunsthalle Bern. Une démarche rare à l’époque, qui offre aujourd’hui de nouvelles perspectives.

L’exposition montre comment Kirchner a procédé à une sélection, un accrochage et un remaniement ciblés de ses oeuvres, tentant non seulement de (re)configurer sa carrière artistique, mais aussi de concevoir une expérience spécifique de l’espace. Quelque 65 oeuvres issues de toutes les phases de sa création, dont des prêts importants provenant de collections nationales et internationales prestigieuses, nous indiquent comment Kirchner se mettait lui-même en scène, incarnant à la fois le rôle de l’artiste et celui du concepteur de l’exposition.

Sonntag der Bergbauern

[Mountain Peasants on Sunday], 1923-24/26

Oil on canvas, 170 x 400 cm

Federal Republic of Germany

© Bundesrepublik Deutschland

Alpsonntag. Szene am Brunnen

[Sunday in the Alps. Scene at the Well], 1923-24/around 1929

Oil on canvas, with original painted frame,168 x 400 cm

Kunstmuseum Bern

© Kunstmuseum Bern

Pour la première fois, les deux oeuvres monumentales Alpsonntag. Szene am Brunnen (Dimanche sur l’alpe. Scène près de la fontaine, 1923-1924 / vers 1929, Kunstmuseum Bern) et Sonntag der Bergbauern (Dimanche des paysans de montagne, 1923-1924 / 1926, salle du cabinet de la Chancellerie fédérale, Berlin) sont à nouveau réunies et constitueront le point d’orgue de l’exposition. Les deux toiles inauguraient la rétrospective Kirchner à la Kunsthalle Bern en 1933, où elles étaient présentées côte à côte. Avec ces images puissantes, Kirchner exprimait sa façon de voir l’interaction entre monumentalité et aménagement de l’espace. Il voulait également prouver qu’il était capable de créer des oeuvres ayant un rayonnement public, des oeuvres qui dépassaient le cadre de l’espace d’exposition pour avoir un impact sur la société. Cela lui tenait particulièrement à coeur, car il avait longtemps envisagé de peindre la salle des fêtes du musée Folkwang à Essen mais, en 1933, ce projet avait définitivement échoué.

Bien que conçues comme des pendants, ces deux peintures monumentales n’ont plus jamais été exposées ensemble depuis 1933. Alpsonntag. Szene am Brunnen a été directement acheté par le Kunstmuseum Bern après l’exposition. Un acte symbolique s’il en est : il s’agissait du premier et unique achat d’un tableau par un musée suisse du vivant de l’artiste. Sonntag der Bergbauern a d’abord été prêté, puis finalement acquis en 1985 par la Collection d’art de la République fédérale d’Allemagne. Le fait que la Chancellerie fédérale allemande ait accepté de prêter ce tableau, accroché bien en vue, de manière permanente, dans la salle du Conseil des ministres, constitue à la fois une exception et un fait marquant.

Alpaufzug [Ascending the Alps], 1918/1919

Oil on canvas, 139 x 199 cm

Kunstmuseum St. Gallen, acquired 1955

© Kunstmuseum St. Gallen, photograph: Stefan Rohner

Berglandschaft von Clavadel

[Mountain Landscape from Clavadel], 1925-26/27

Oil on canvas, 135 × 200,3 cm

Museum of Fine Arts, Boston,

Tompkins Collection – Arthur Gordon Tompkins Fund

Photograph © 2025 Museum of Fine Arts, Boston

Parmi les autres points forts de l’exposition figurent des chefs-d’oeuvre tels que Rue, Dresde (1908/1919, Museum of Modern Art de New York), Rue avec cocotte rouge (1914/1925, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid), Paysage de montagne de Clavadel (1927, Museum of Fine Arts de Boston), Danse des couleurs I [Projet pour Essen] (1932, Museum Folkwang Essen) ou Les mangeurs (1930, Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach/Berne).

Strasse mit roter Kokotte

[Street with Red Cocotte], 1914/25

Oil on canvas, 125 x 90,5 cm

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

© Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Ernst Ludwig Kirchner : le commissariat d’exposition comme acte artistique

L’exposition Kirchner x Kirchner montre à quel point Ernst Ludwig Kirchner avait conscience de son rôle de commissaire d’exposition : en 1933, en étroite collaboration avec Max Huggler (1903-1994), alors directeur de la Kunsthalle Bern et plus tard directeur du Kunstmuseum Bern, il organise la rétrospective la plus complète de sa carrière. Il ne se contente pas de sélectionner les oeuvres et de concevoir leur disposition, mais réalise également l’affiche et le catalogue de l’exposition ; il rédige même un texte d’accompagnement sous le pseudonyme de Louis de Marsalle. Kirchner structure ainsi sciemment son oeuvre, retravaille certaines toiles et utilise l’espace d’exposition qui fait partie intégrante de son message artistique. Une lettre adressée à Max Huggler le 21 décembre 1932 montre à quel Ernst Ludwig Kirchner considérait l’exposition comme un acte artistique :

« Accrocher une exposition en ajustant les couleurs et les formes, c’est comme créer un tableau. »

L’exposition du Kunstmuseum Bern met pour la première fois l’accent sur cette perspective curatoriale. Elle ne cherche pas à reproduire fidèlement la rétrospective historique de 1933 mais à mettre en lumière sa structure, ses intentions et son impact dans une perspective contemporaine. Pourquoi un artiste écrit-il sa propre histoire et pourquoi Kirchner choisit-il précisément cette forme de représentation en 1933 ? Ce sont les questions centrales qui se posent à nous. Quelles étaient ses intentions ? Et comment cette mise en scène ciblée influence-t-elle, aujourd’hui encore, la perception de son oeuvre ?

« La rétrospective de 1933 était bien plus qu’une exposition, c’était un manifeste artistique. Elle reflétait en les concentrant les efforts de Kirchner pour trouver son propre langage visuel ainsi que son besoin de se repositionner sur le plan artistique. » -- Nadine Franci, conservatrice du département des dessins et arts graphiques au Kunstmuseum Bern et commissaire de l’exposition.

En opposant l’interprétation établie de l’histoire de l’art à la vision que Kirchner avait lui-même de son oeuvre, l’exposition Kirchner x Kirchner propose une nouvelle approche de sa conception artistique et met en même temps en évidence sa volonté créatrice en tant que commissaire.

Contexte historique de la rétrospective de 1933

L’exposition à la Kunsthalle Bern eut lieu de mars à avril 1933, à un moment décisif pour Kirchner tant sur le plan politique que personnel. En Allemagne, après la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes, ses oeuvres font de plus en plus souvent l’objet de diffamation et sont retirées des musées. En Suisse, où il vit depuis 1917, il a l’occasion de donner une vue d’ensemble de son art.

Avec plus de 290 oeuvres, la rétrospective de 1933 fut l’exposition la plus complète jamais organisée du vivant de l’artiste. De nombreuses oeuvres provenaient de sa collection personnelle, mais Kirchner insista pour y inclure également des prêts provenant de collections publiques et privées. Il souhaitait ainsi donner l’image d’un artiste établi.

« Je pourrais facilement organiser toute l’exposition à partir de mes propres collections, mais ce serait mieux si certaines oeuvres provenant de collections publiques ou privées n’étaient pas à vendre [...]. » -- Ernst Ludwig Kirchner dans une lettre à Max Huggler, le 20 novembre 1932

Aura Hertwig-Brendel

Portrait d’Ernst Ludwig Kirchner, 1913/14

Photographie

Succession Ernst Ludwig Kirchner

© Nachlass Ernst Ludwig Kirchner,

courtesy Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach/Bern

Portrait d’Ernst Ludwig Kirchner, 1913/14

Photographie

Succession Ernst Ludwig Kirchner

© Nachlass Ernst Ludwig Kirchner,

courtesy Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach/Bern

Kirchner x Kirchner : de l’époque de Die Brücke (1905-1913) aux oeuvres tardives de Davos (1917-1937)

Comme en 1933, Kirchner x Kirchner retrace le parcours de l’artiste, depuis ses débuts expressionnistes au sein du groupe Die Brücke jusqu’aux oeuvres tardives de Davos. Contrairement à l’exposition historique, les différentes phases de sa création sont aujourd’hui représentées de manière plus équilibrée. L’exposition montre également des travaux qui ne figuraient pas à Berne en 1933, soit parce que Kirchner les avait délibérément exclus, soit parce qu’ils n’étaient pas disponibles. Cela permet de comprendre les décisions prises par Kirchner à l’époque et les raisons qui les ont motivées.

La présentation s’organise selon différents thèmes, répartis sur cinq salles. Des oeuvres centrales ont donc été regroupées et mettent aussi en lumière la pensée curatoriale de Kirchner. La première salle est consacrée aux années passées à Dresde et à Berlin, avec des nus, des scènes de rue et l’univers du music-hall. Aujourd’hui encore, ces oeuvres sont considérées comme le sommet de son art. Elles n’étaient que peu représentées dans l’exposition de 1933 : Kirchner y montrait principalement des oeuvres qui lui avaient déjà valu une reconnaissance en Allemagne ou qui mettaient particulièrement en évidence ses innovations stylistiques.

En face, dans la dernière salle, se trouvent les oeuvres tardives, longtemps considérées comme moins importantes. Pour Kirchner cependant, elles marquaient en 1933 l’apogée de son évolution et occupaient donc une place prépondérante dans la rétrospective historique.

L’objectif de Kirchner était de mettre en valeur tout l’éventail de son style et de retracer son évolution à travers ses oeuvres. Il avait délibérément juxtaposé des oeuvres issues de différentes phases créatives et renoncé à un accrochage chronologique. Il avait même en partie retravaillé certaines oeuvres de ses débuts afin de mettre en évidence son évolution. Kirchner x Kirchner reprend cette approche afin que l’on puisse découvrir à la fois la diversité stylistique et les réflexions conceptuelles qui sous-tendent la présentation de l’artiste.

La grande salle principale est consacrée à la rétrospective historique. La démarche curatoriale de Kirchner a été reprise : paires d’oeuvres reconstituées, espaces intentionnellement ouverts sur d’autres salles et accent mis sur certaines couleurs. Parallèlement, le choix des oeuvres permet de retracer l’historique de l’acquisition de Alpsonntag. Szene am Brunnen (Dimanche sur l’alpe. Scène près de la fontaine) par le Kunstmuseum Bern, documentant ainsi une partie de l’histoire de la collection.

Les deux salles attenantes, plus petites, se concentrent sur les aspects formels et structurels. Une sélection d’oeuvres sur papier montre clairement que Kirchner a expérimenté la couleur, la surface, la ligne et le mouvement pendant des décennies et qu’il est resté fidèle à lui-même malgré l’évolution de son langage formel.

La sélection des oeuvres exposées, reliées au contexte historique, et le nouveau regard porté sur l’artiste font de l’ambitieux projet d’exposition Kirchner x Kirchner une expérience unique.

Catalogue édité par Nina Zimmer et Nadine Franci

Avec des contributions de Nadine Franci et Katharina Neuburger

ainsi qu’une préface de Nina Zimmer

160 pages, env. 80 reproductions, 22 x 28 cm, broché,

Éditions Hirmer, 2025

Édition allemande: ISBN 978-3-7774-4642-4

Édition anglaise: ISBN 978-3-7774-4696-7

Vernissage

L’exposition sera inaugurée le jeudi 11 septembre 2025, à partir de 18:30. Ce soir-là, l’entrée sera libre.

Commissaire d’exposition : Nadine Franci, conservatrice du département des dessins et arts graphiques Kunstmuseum Bern

KUNSTMUSEUM BERN

Hodlerstrasse 8–12, 3011 Berne