07/07/24

Chefs-d’oeuvre du Musée Langmatt, Boudin, Renoir, Cézanne, Gauguin… @ Fondation de l'Hermitage, Lausanne

21/11/21

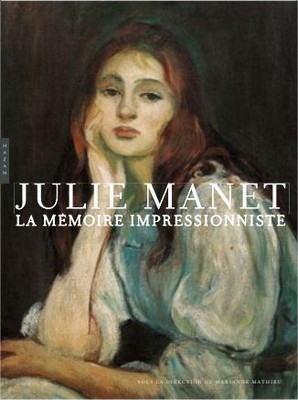

Julie Manet @ Musée Marmottan Monet, Paris - La mémoire impressionniste

Ouvrage sous la direction de Marianne Mathieu, Historienne de l’art, Directeur scientifique du musée Marmottan MonetLes auteurs : Marianne Mathieu, Dominique d’Arnoult, Docteure en histoire de l’art et Claire Gooden, attachée de conservation au musée Marmottan MonetLe catalogue est édité en français et en anglais.

24/07/19

Berthe Morisot @ Musée d'Orsay, Paris

Musée d'Orsay, Paris

Jusqu'au 22 septembre 2019

Sommaire du catalogue de l'exposition

MUSEE D'ORSAY

1 rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris

www.musee-orsay.fr

25/03/19

Monet - Auburtin. Une rencontre artistique @ Musée des impressionnismes Giverny

Musée des impressionnismes Giverny

22 mars - 14 juillet 2019

MUSEE DES IMPRESSIONNISMES GIVERNY

99, rue Claude Monet, 27620 Giverny

www.mdig.fr

02/01/15

Impression, soleil levant, l'histoire vraie du chef d'oeuvre de Claude Monet

04/01/14

Les Impressionnistes en privé, Musée Marmottan Monet, Paris : Cent chefs-d'oeuvre de collections particulières

Musée Marmottan Monet, Paris

13 février - 6 juillet 2014

2 rue Louis-Boilly - 75016 Paris

www.marmottan.fr

06/12/13

Expo Caillebotte à Yerres -Essonne-91- à la Propriété Caillebotte

Propriété Caillebotte, Yerres, Essonne - 91

5 avril - 20 juillet 2014

Propriété Caillebotte

8, rue de Concy - 91330 Yerres (Essonne - 91)

En RER D à 20 minutes de Gare de Lyon

www.yerres.fr

29/06/13

Expo Impressionnistes, MBA Caen : Un été au bord de l’eau : loisirs et impressionnisme

Musée des Beaux-Arts de Caen

Jusqu'au 29 Septembre 2013

Les impressionnistes : Barques et voiles

Sommaire du catalogue de l'exposition :

Sur le sable

Le spectacle de l’eau

Barques et voiles

A l’eau !

Epilogue

Notes

Liste des œuvres exposées

Bibliographie

Commissaire de l'exposition : Patrick Ramade, Directeur du musée des Beaux-Arts de Caen

Liste des peintres exposés :

Louise Abbéma (Etampes, 1853 - Paris, 1927)

Charles Théophile Angrand (Criquetot-sur-Ouville, 1854 - Rouen, 1926)

Frédéric Bazille (Montpellier, 1841 - Beaune-la-Rolande, Loiret, 1870)

Jacques-Emile Blanche (Paris, 1861 - Offranville, 1942)

François Bocion (Lausanne, Suisse, 1818 - Lausanne, 1890)

Pierre Bonnard (Fontenay-aux-Roses, 1867 - Le Cannet, 1947)

Eugène Boudin (Honfleur, 1828 - Deauville, 1898)

Mary Cassatt (Allegheny City, Etats-Unis, 1844 - Mesnil-Théribus, 1926)

Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 1839 - Aix-en-Provence, 1906)

Henri-Edmond Cross (Douai, 1856 - Saint-Clair, 1910)

Edgar Degas (Paris, 1834 - Paris, 1917)

Maurice Denis (Granville, 1870 - Saint-Germain-en-Laye, 1943)

Louis-Alexandre Dubourg (Honfleur, 1821 - Honfleur, 1891)

Ernest-Ange Duez (Paris, 1843 - Bougival, 1896)

Paul Gauguin (Paris, 1848 - Atuona, îles Marquises, 1903)

Paul-César Helleu (Vannes, 1859 - Paris, 1927)

Peder Severin Krøyer (Stavanger, Norvège, 1851 - Skagen, Danemark, 1909)

František Kupka (Opočno, République Tchèque, 1871 - Puteaux, 1957)

Lucien Laurent-Gsell, dit Laurent-Gsell (Paris, 1860 - Paris, 1944)

Eugène-Modeste-Edmond Poidevin, dit Le Poittevin (Paris, 1806 - Auteuil, 1870)

Max Liebermann (Berlin, Allemagne, 1847 - Berlin, 1935)

Edouard Manet (Paris, 1832 - Paris, 1883)

Henri Matisse (Cateau-Cambrésis, 1869 - Nice, 1954)

James Abbott Mc Neill Whistler (Lowell, Etats-Unis, 1834 - Londres, Royaume-Uni 1903)

Claude Monet (Paris, 1840 - Giverny, 1926)

Berthe Morisot (Bourges, 1841 - Paris, 1895)

Charles Mozin (Paris, 1806 - Trouville-sur-Mer, 1862)

Edward Henry Potthast (Cincinnati, Etats-Unis, 1857 - New York, 1927)

René-Xavier Prinet (Vitry-le-François, 1861 - Bourbonne-les-Bains, 1946)

Pierre-Auguste Renoir (Limoges, 1841 - Cagnes, 1919)

John Singer Sargent (Florence, Italie, 1856 - Londres, Royaume-Uni, 1925)

Georges Seurat (Paris, 1859 - Paris, 1891)

Joaquín Sorolla y Bastida (Valence, Espagne, 1863 - Cercedilla, 1923)

Carl Spitzweg (Unterpfaffenhofen, Allemagne, 1808 - Munich, 1885)

Alfred Stevens (Bruxelles, Belgique, 1923 - Paris, 1906)

Félix Valloton (Lausanne, Suisse, 1865 - Neuilly, 1925)

Théo van Rysselberghe (Gand, Belgique, 1862 - Saint-Clair, 1926)

Jacques-Emile Villon (Damville, 1875 - Puteaux, 1963)

Otto von Thoren (Vienne, Autriche, 1828 - Paris, 1889)

Jens Ferdinand Willumsen (Copenhague, Danemark, 1863 - Cannes, 1958)

Musée des Beaux-Arts de Caen

Le Château, 14000 Caen

Site internet : www.mba.caen.fr

29/09/10

Exposition Monet-Rodin au Musée Rodin, Paris

Musée Rodin, Paris

Commissariat général : Dominique Viéville

Commissaires de l’exposition : Nadine Lehni et Véronique Matiussi

1er octobre 2010 - 30 janvier 2011

Photographie de Claude Monet par Adolphe Braun

Photographie de Claude Monet par Adolphe Braun Courtesy Musée Rodin, Paris

Courtesy Musée Rodin, Paris

Dominique Viéville, Conservateur général du patrimoine, Directeur du musée Rodin

Nadine Lehni, Conservateur en chef chargée des dessins et des peintures

Véronique Matiussi, Service de la recherche, de la documentation, de la bibliothèque et des archives, Adjointe au responsable de service

www.musee-rodin.fr

30/06/10

Monet, Pissarro et Gauguin à Rouen - Exposition au Musée des Beaux Arts de Rouen

Le rôle joué par Rouen dans l’histoire de l’art à la fin du XIXe siècle est considérable. Si la ville n’a cessé d’attirer les artistes depuis la Renaissance, la fascination qu’elle exerce atteint son apogée à l’époque impressionniste, alors que se mêlent les prestiges de son essor industriel, de son site spectaculaire et de son patrimoine architectural intact. Cette ville que Camille Pissarro trouve « aussi belle que Venise » devient dès lors un lieu emblématique de la peinture moderne.

Une centaine de chefs-d’oeuvre de Claude Monet, Paul Gauguin, Camille Pissarro et d’autres grands peintres de la fin du XIXe siècle, sont réunis pour explorer l’un des derniers grands thèmes de l’histoire de l’impressionnisme qui n’ait pas fait l’objet d’une exposition : la cité normande comme laboratoire de la nouvelle peinture, entre agitation urbaine et ruralité, vieilles pierres et industrie galopante, le tout vibrant des reflets de la Seine.

Une destination pour les peintres voyageurs du XIXe siècle

Bénéficiant d’une situation privilégiée sur la Seine, entre Paris et la côte normande, Rouen est une ville prisée par les paysagistes dès le début du XIXe siècle. L’exemple donné par le peintre anglais Richard Parkes Bonington, dont le style résolument moderne s’exprime dans des œuvres aux qualités atmosphériques saisissantes, a profondément changé l’appréhension du paysage par les peintres français. Ayant parcouru la Normandie à ses côtés, Paul Huet, initiateur du paysage romantique, offre des vues de la campagne rouennaise en rupture avec le courant classique, tandis que Jean-Baptiste Camille Corot privilégie lui aussi le travail sur le motif et sur la lumière. Considéré par beaucoup comme « le premier des impressionnistes », Johan Barthold Jongkind livre également des vues de Rouen marquées par un sens aigu de la lumière et une recherche manifeste de l’effet pur. C’est néanmoins avec Joseph Mallord William Turner que Rouen devient un motif d’étude à part entière, ce dont témoigne un grand nombre d’esquisses et d’aquarelles. Non seulement les oeuvres qu’il réalisa sur les bords de la Seine lui valurent ensuite l’admiration de Claude Monet et Camille Pissarro, mais on note aussi que les Cathédrales de Monet ne sont pas sans évoquer les vues de cet illustre prédécesseur.

Une ville sur l’eau : reflets impressionnistes

Installée dans une boucle de la Seine, Rouen offrait aux peintres de nombreux motifs à explorer. La Seine, d’abord, devient le motif même de nombreuses toiles ; à l’image de Claude Monet lors de son premier séjour en 1872 ou de Camille Pissarro en 1883, l’attention des peintres se porte principalement sur le fleuve, animé parfois des tours de la cathédrale gothique et de grands voiliers. La Seine se prête en outre à des études d’atmosphère particulièrement prisées par les peintres de la mouvance impressionniste ; Armand Guillaumin devait développer à Rouen un art du paysage teinté d’un certain romantisme, manifeste notamment dans les représentations enneigées des rives du fleuve. C’est ensuite l’effervescence du port que les peintres mettent à l’honneur dans leurs toiles. Claude Monet et Camille Pissarro certes, mais encore Albert Lebourg, se sont attachés à rendre compte de l’industrialisation de la ville. Enfin cette silhouette même de « ville aux cent clochers » se prêtait particulièrement bien aux variations impressionnistes ; quelques sites de la ville, particulièrement pittoresques, à l’image de la Rue de l’Épicerie, ont plus particulièrement retenu l’attention des artistes.

Une ville au coeur de la campagne normande

La campagne rouennaise offrait également aux peintres de nombreux motifs propres à stimuler leurs recherches esthétiques d’un nouveau genre. Parmi d’autres, Charles Angrand fut l’un de ces peintres de plein air qui mirent la lumière au cœur de leurs œuvres. De façon plus significative encore, la parenthèse rouennaise de Paul Gauguin, en 1884, est à l’origine d’une trentaine de tableaux, parmi lesquels une majorité de paysages. Dans ces vues peintes au rythme des saisons, de janvier à novembre, Paul Gauguin réalise des œuvres impressionnistes denses et équilibrées, dans lesquelles se lisent les influences conjointes de Paul Cézanne et de Camille Pissarro. De même, Alfred Sisley, qui séjourne chez François Depeaux en 1894, met à profit la proximité immédiate de l’eau et d’une végétation luxuriante pour traduire dans une gamme très diversifée d’effets colorés la richesse de la nature normande.

Rouen, objet de séries d’oeuvres

La série des Cathédrales de Rouen par Claude Monet constitue l’un des sommets de l’impressionnisme. Mené en deux campagnes distinctes dont les détails sont bien connus, ce travail est une étape majeure dans la disparition du motif, certes toujours identifié mais dissout dans l’étude atmosphérique. Chaque jour, le peintre, qui mène plusieurs toiles de front, se trouve confronté à d’importantes difficultés, inhérentes au motif lui-même, cette dentelle de pierre gothique animée de jeux de lumière en perpétuel mouvement. Ce sont incontestablement ces œuvres, dont la juxtaposition est saisissante, qui ont fait de Rouen un motif significatif de modernité et un jalon important de l’histoire de l’art.

C’est à Rouen, en 1896, que Camille Pissarro lança ses premières vraies séries de paysages urbains. L’influence picturale de Claude Monet joua probablement un rôle dans le choix de Rouen, que Camille Pissarro arpenta en 1895 juste après la présentation de la série des Cathédrales à la Galerie Durand-Ruel. A son tour, il produit en tout trente-huit vues de la ville en 1896, dix-neuf en 1898, caractérisées par une large touche et une rapidité d’exécution inédite. Pour la première fois, toutes les oeuvres de la série sont centrées autour de la Seine, sujet éminemment pictural autant que poétique.

Un attachement durable des artistes à Rouen

La permanence des motifs impressionnistes caractérise un large pan de la production picturale des années 1890-1920. Qu’il s’agisse de Charles Angrand, de Paul Signac ou de Raoul Dufy, nombreux sont les peintres à s’installer à Rouen, pour une période plus ou moins longue, mais toujours pour s’approprier à leur tour un site peint par d’illustres aînés. Le fleuve, les ponts qui le traversent et le port qui l’anime, ainsi que la ville et ses clochers, restent au début du XXe siècle des sources d’inspiration fécondes. On peut lier à cet attachement le développement spectaculaire de « l’école de Rouen » : les « mousquetaires » (Charles Angrand, Charles Frechon, Joseph Delattre, Léon-Jules Lemaître), ont produit dès les années 1880 un certain nombre d’authentiques chefs-d’œuvre, et la génération suivante apporte d’autres grandes figures, dominées par Robert Antoine Pinchon qui, après une période fauve au tournant du siècle, prolongent le rayonnement de l’impressionnisme au-delà de la première guerre mondiale.

Musée des Beaux-Arts de Rouen

4 juin - 26 septembre 2010