Modigliani / Zadkine

Une amitié interrompue

Musée Zadkine, Paris

14 novembre 2024 - 30 mars 2025

Cariatide, vers 1913-1914

Dessin (graphite, lavis d’encre, pastel)

Paris, musée d’Art Moderne de Paris

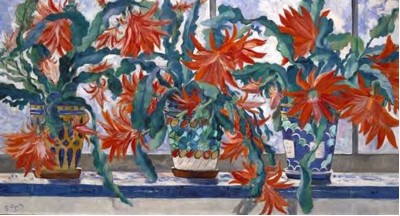

La Bourguignonne, 1918

Huile sur toile

Collection particulière

Cette exposition au Musée Zadkine est la première à s’intéresser à une amitié artistique jamais explorée jusqu’alors, celle qui unit le sculpteur Ossip Zadkine au peintre Amedeo Modigliani.

A travers près de 90 oeuvres, peintures, dessins, sculptures mais également documents et photographies d’époque, elle propose de suivre les parcours croisés de Modigliani et Zadkine, dans le contexte mouvementé et fécond du Montparnasse des années 1910 à 1920. Bénéficiant de prêts exceptionnels de grandes institutions - le Centre Pompidou, le musée de l’Orangerie, les musées de Milan, Rouen et Dijon - ainsi que de prêteurs privés, le parcours fait se confronter, comme au temps de leurs débuts artistiques, deux artistes majeurs des avant-gardes, et permet de renouer les fils d’une amitié interrompue.

Ossip Zadkine rencontre Amedeo Modigliani en 1913 : les deux artistes, fraîchement débarqués à Paris, rêvent chacun de devenir sculpteurs et partagent alors le « temps des vaches maigres » comme l’écrira Zadkine dans ses souvenirs. Cette amitié, aussi brève que féconde sur le plan artistique, est interrompue par la Première Guerre mondiale. Modigliani abandonne la sculpture pour la peinture, sur le conseil de marchands. Zadkine s’engage comme brancardier en 1915, avant d’être gazé et d’entamer une longue convalescence. Les deux artistes se retrouvent brièvement au sortir de la guerre, avant que leurs voies ne divergent à nouveau. Modigliani connaît un succès croissant avec ses peintures, mais il meurt prématurément à 35 ans, en 1920, tandis que Zadkine entame une longue et fructueuse carrière de sculpteur. Zadkine n’oubliera pas Modigliani et conservera précieusement le portrait fait par son ancien camarade, dont la gloire posthume ne fait que croître, à tel point que « Modi » devient l’une des figures mythiques de l’art moderne.

L'exposition se déroule en cinq parties :

Modigliani / Zadkine : des débuts à Paris sous le signe de la sculpture

L’exposition débute en présentant côte-à-côte une sélection d’œuvres de Modigliani et Zadkine réalisées entre leurs arrivées respectives à Paris – 1906 pour Modigliani, 1910 pour Zadkine – et les débuts de la Première Guerre mondiale. Lorsque Zadkine rencontre Modigliani en 1913, celui-ci s’adonne pleinement à la sculpture, depuis sa rencontre avec Brancusi en 1909. La parenté de leur quête artistique ne peut que rapprocher les deux artistes : tous deux veulent rompre avec l’esthétique académique et se tournent vers de nouveaux modèles, puisés dans l’Égypte ancienne, les arts khmers et africains. Modigliani cherche un type de visage idéal, à l’ovale accusé et aux yeux en amande dont Zadkine se souviendra encore dans les années 1920, lorsqu’il sculptera à son tour une magnifique série de têtes idéales.

Modigliani / Zadkine : Une amitié interrompue (1918-1920)

Dessins et portraits peints de Modigliani, accompagnés d’une magnifique sélection de gouaches de Zadkine, illustrent ici les chemins divergents qu’empruntent Zadkine et Modigliani au sortir de la Première Guerre mondiale. La guerre met un terme brutal à l’amitié des deux artistes. Trop fragile pour s’engager, Modigliani est réformé et renonce définitivement à la sculpture, sur le conseil de son marchand Paul Guillaume. Zadkine s’engage dans la Légion étrangère : affecté à l’ambulance russe en 1915 comme brancardier, il est gazé en 1916, puis définitivement réformé en octobre 1917. Les chemins des deux artistes se croisent à nouveau brièvement à la fin de la guerre, avant la mort prématurée de Modigliani en janvier 1920.

A Montparnasse, les affinités électives

Un magnifique ensemble de « portraits d’amitié » dessinés par Modigliani, met en scène les « Montparnos » que Zadkine et Modigliani fréquentèrent tous deux au temps de leur amitié, tels Max Jacob, Chana Orloff ou André Salmon. Modigliani était en effet célèbre pour les portraits qu’il croquait rapidement, à la terrasse des cafés, en échange d’un verre ou d’un café, ou simplement en gage d’amitié et de reconnaissance. Le portrait qu’il fit de Zadkine, l’un des chefs-d’œuvre de la collection, s’inscrit indubitablement dans cette veine et constitue l’un des fleurons de l’ensemble.

Zadkine et le mythe Modigliani

Ici, documents, films et photographies, témoignent de l’ampleur du « mythe Modigliani » et montrent la part active prise par Zadkine dans l’édification de la légende. La mort de Modigliani, emporté par une méningite tuberculeuse le 24 janvier 1920, constitue un traumatisme pour la communauté d’artistes installés à Montparnasse. Dès les années 1920, la légende s’empare de cet artiste au destin tragique. Ceux qui l’ont connu et admiré de son vivant, livrent tour à tour leur témoignage.

Zadkine ne fait pas exception : dès 1930, le sculpteur évoque son ami dans un numéro spécial dédié à Modigliani. Dans ses souvenirs, publiés un an après sa mort en 1967, Zadkine brosse un éloquent portrait, haut en couleurs, de « Modi » et apporte ainsi sa pierre à l’édification de la légende du « prince de Montparnasse ».

Pour évoquer cette amitié artistique, le plasticien Ange Leccia a choisi de réaliser un film, intitulé Adelia, Zadkine et Modigliani. Il met en scène une adolescente d’aujourd’hui en train de regarder des portraits photographiques des deux artistes, dont les images fantasmatiques se superposent et s’estompent, en écho à la légende qui entoure les deux artistes.

Des extraits d’une émission de 1963 avec Blaise Cendrars et Ossip Zadkine évoquant leur jeunesse avec Modigliani viennent enrichir cette partie illustrant le mythe.

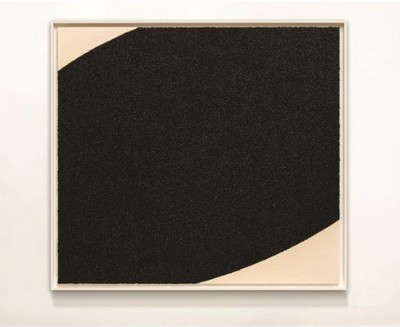

Un temple pour l’humanité

Avec sa scénographie volontairement immersive et spectaculaire, la dernière partie met en scène le rapport qu’entretinrent chacun des deux artistes à l’architecture et au sacré, à travers le motif du Temple. Les têtes sculptées par Modigliani dans les années 1910 sont en effet conçues comme un ensemble décoratif devant s’intégrer dans un spectaculaire « temple de volupté » soutenu par des « colonnes de tendresse » (comme l’écrivait le marchand Paul Guillaume) qu’auraient symbolisé de souples femmes-cariatides. Ce motif de la cariatide, inlassablement dessiné par Modigliani est également repris à maintes reprises par Zadkine et donne lieu à certains chefs-d’œuvre du sculpteur, dont la réputation avant-guerre tient largement à ses grands bois sculptés, avatars modernes des divinités antiques.

Modigliani / Zadkine vu par les artistes d’aujourd’hui

Afin d’ancrer le dialogue entre Modigliani et Zadkine dans l’actualité artistique, trois artistes ont été invités à contribuer au catalogue : Giuseppe Penone, qui possède dans sa collection personnelle une Cariatide attribuée à Modigliani, ainsi qu’Ange Leccia et Ivan Messac.

COMMISSARIAT DE L'EXPOSITION

Cécilie Champy-Vinas, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Zadkine

Thierry Dufrêne, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université Paris Nanterre

Avec la collaboration d’Anne-Cécile Moheng, attachée de conservation au musée Zadkine

LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION

Modigliani Zadkine

Une amitié interrompue

Edité par le Musée Zadkine et Paris Musées

L’ouvrage met l’accent sur l’amitié de deux artistes qui se sont croisés et influencés réciproquement dans le contexte mouvementé et fécond du Montparnasse des années 1910-1920, et prolonge cette évocation jusqu’à nos jours, par le regard de trois artistes contemporains. Sous la direction de Cécilie Champy-Vinas et Thierry Dufrêne. Avec les contributions de Diederik Bakhuÿs, Cécilie Champy-Vinas, Thierry Dufrêne, Flavio Fergonzi, Véronique Gautherin, Ange Leccia, Ivan Messac, Marianne Le Morvan, Maureen Murphy, Anne-Cécile Moheng, Giuseppe Penone. 16 x 24 cm, relié, 160 pages, 130 illustrations : 30 €

MUSÉE ZADKINE, PARIS

100 bis, rue d’Assas - 75006 Paris