10/05/25

La Pologne rêvée : 100 Chefs-d’oeuvre du musée national de Varsovie @ Fondation de l'Hermitage, Lausanne

26/03/25

Exposition José Antônio da Silva @ Musée de Grenoble - "Pintar O Brasil"

09/08/24

Oeuvres de Philippe de Champaigne @ Musée de Grenoble - Exposition "La Grâce et le silence. Autour de Philippe de Champaigne (1602 - 1674)"

18/02/24

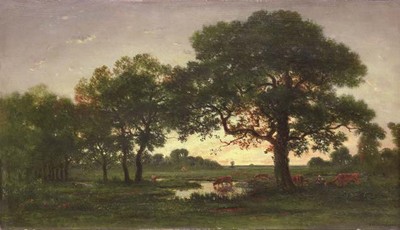

Exposition Théodore Rousseau (1812-1867). La Voix de la forêt @ Petit Palais, Paris

10/12/22

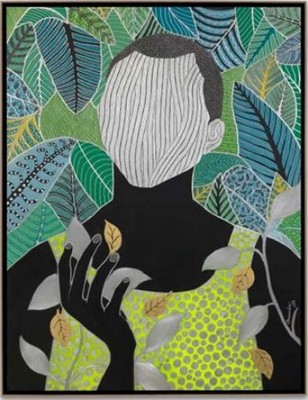

Maurice Mboa @ Galerie Pace, Genève - Resilience

"Je sens que j'appartiens au monde des vivants, que j'habite mon corps mais que j'appartiens aussi à cet autre monde, le monde des esprits. Je suis revenu avec un but et un message, même si je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. ... Il y a un élément rituel et magique dans mon travail."- Maurice Mboa

23/10/22

Claude Monet, Les Meules, 1890 @ Musée Barberini, Postdam, victime d'un jet de purée de pommes de terre

Ortrud Westheider, Directrice du musée Barberini note : "Je suis soulagée que le tableau n'ait subi aucun dommage et que nous puissions bientôt présenter à nouveau l'œuvre au public. Si je comprends l'urgence des militants face à la catastrophe climatique, je suis choqué par les moyens avec lesquels ils essaient de donner du poids à leurs revendications. C'est dans les œuvres des impressionnistes que l'on voit l'engagement artistique intense avec la nature. Les nombreuses peintures de paysages de la collection Hasso Plattner peuvent inspirer aux visiteurs de réfléchir et de s'interroger sur leur rapport à l'environnement."

11/11/16

James Ensor, Un chef d'oeuvre inédit mis en vente par Sotheby's

Chef-d’oeuvre inédit de James Ensor mis en vente par Sotheby's à Paris

SOTHEBY'S

www.sothebys.com

16/02/15

Paul Gauguin, Fondation Beyeler, Riehen / Bâle

Fondation Beyeler, Riehen/Bâle

Jusqu'au 28 juin 2015

FONDATION BEYELER

www.fondationbeyeler.ch

30/05/12

Exposition Soutine, Musée de l'Orangerie, Paris, 2012-2013

Chaïm Soutine (1893-1943) : l'ordre du chaos, Musée de l'Orangerie, Paris, 3 octobre 2012 - 21 janvier 2013

Une exposition rétrospective d'oeuvres du peintre russe CHAIN SOUTINE est organisée par le Musée de l'Orangerie à Paris cet automne jusqu'au 21 janvier 2013. L'exposition présentera des tableaux de Chaïm Soutine réalisés au cours des années 1920 et 1930 offrant un point de vue expressionniste original sur le Paris d'avant-guerre. Figure marquante de l'art moderne, on regrette parfois que les tableaux de Soutine ne bénéficient pas de la reconnaissance qu'ils méritent, tout au moins de la part du grand public.

Au centre des oeuvres présentées figurent des tableaux acquis par le marchand collectionneur parisien Paul Guillaume (1891-1934) et conservés au Musée de l'Orangerie depuis 1984. La collection Paul Guillaume qui regroupe un total de 144 tableaux comprend 22 peintures de Chaïm Soutine. Le lien précédent vous permet d'accéder à une présentation de cette collection exceptionnelle de chef d'oeuvres rassemblés par un amoureux de l'art.

Les œuvres de Chaïm SOUTINE dans la Collection Jean Walter et Paul Guillaume

Ces oeuvres remarquables ont été réalisée par le peintre entre 1918 et 1934 :

La Maison blanche [vers 1918]

Paysage avec personnage [vers 1918 - 1919]

La Table [vers 1919]

Glaïeuls [vers 1919]

Le Gros Arbre bleu [vers 1920 - 1921]

Les Maisons [vers 1920 - 1921]

Paysage [vers 1922 - 1923]

Portrait d'homme (Emile Lejeune) [vers 1922 - 1923]

Le Petit Pâtissier [vers 1922 - 1923]

La Fiancée [vers 1923]

Le Village [vers 1923]

Boeuf et tête de veau [vers 1923]

Arbre couché [vers 1923 - 1924]

Dindon et tomates [vers 1923 - 1924]

Le Lapin [vers 1923 - 1924]

Nature morte au faisan [vers 1924]

Garçon d'honneur [vers 1924 - 1925]

Le Dindon [vers 1925]

Le Poulet plumé [vers 1925]

Le Garçon d'étage [vers 1927]

Enfant de choeur [vers 1927 - 1928]

La Jeune Anglaise [vers 1934]

Site du Musée de l'Orangerie, Paris : www.musee-orangerie.fr

Deux films documentaires sont diffusés tous les jours dans la salle audiovisuelle du musée de l'Orangerie

- A la recherche de Soutine (1992), Réalisation : Jean-Marie Drot - 52mn

Archived posts in english about exhibitions of works by the artist Chaim Soutine:

Chaim Soutine at the Pinacotheque in Paris, 2007-2008

Chaim Soutine at the Cheim & Read gallery in New York, 2006

13/04/10

Exposition Musée des Beaux Arts de Caen - Bellini, Botticelli, Guardi… Chefs-d’oeuvre de l'Accademia Carrara de Bergame

Ci-contre : Tableau de Giuseppe Ghislandi, Fra Vittore dit Fra Galgario, Portrait d'Elisabetta Piavani Ghidotti - Huile sur toile - Vers 1715. Courtesy du Musée des Beaux-Arts de Caen.

Réunissant plus de 80 tableaux, de la Renaissance au XVIIIe siècle, l'exposition fait la part belle aux artistes issus des écoles vénitienne, florentine et bergamasque. Le parcours fortement scénographié, restitution d’un décor d’église et cimaises de couleurs, se développe dans l'ensemble des salles d'exposition temporaire du musée. Il permet au visiteur d'appréhender la richesse de cette collection autour de quatre thèmes : Grands polyptyques: le tableau d'autel à Bergame au XVI° siècle, Collection Morelli : peintures d'Italie, de Flandres et des Pays Bas, Portraits et réalité: images de la réalité, Venise au XVIIIe siècle: une société en spectacle.

L'exposition est ainsi divisée en quatre parties qui évoquent les temps forts de l’Accademia Carrara et du foyer artistique bergamasque :

La tradition du retable à Bergame aux XVe et XVIe siècles, depuis les polyptyques (tableau en plusieurs parties placés au dessus de l’autel) originaires de Venise avec des oeuvres de Bartolomeo Vivarini (photos ci-dessous) ou de Caselli et aussi de Milan comme les deux grands polyptyques de Bergognone, jusqu'aux autels de conception « moderne » avec Lotto et sa postérité (Previtali et Moroni). Certains polyptyques se trouvent reconstitués ici pour la première fois depuis leur démembrement ancien, grâce à des recherches effectuées dans le cadre de la préparation de cette exposition.

La collection Morelli met en valeur la collection d’un amateur du XIXe siècle, phénomène important pour l'histoire de l'Accademia Carrera de Bergame qui a recueilli d'importantes collections privées tout au long de son histoire. Médecin de formation et critique d'art, Giovanni Morelli (1816 - 1891), avait rassemblé une importante collection qu'il légua à l'Accademia. Lors du décès de Giovani Morelli, l’Academia reçu ainsi 116 tableaux et trois sculptures. L'exposition au musée des Beaux Arts de Caen présente vingt huit peintures choisies parmi les meilleures de la collection de Giovanni Morelli dont des portraits (Cariani, Moroni, Ceruti) et quelques tableaux flamands et hollandais qui montrent aussi l'éclectisme du collectionneur.

Deux tableaux de portraits issus de la collection Morelli. A gauche, Giacomo Ceruti, dit le Pitocchetto, Portrait d'une jeune fille avec un éventail, Huile sur toile, Vers 1740. A droite : Giovanni Cariani, Portrait de Giovanni Benedetto Caravaggi, Huile sur toile, vers 1517-1520. Courtesy du Musée des Beaux-Arts de Caen.

Ci-contre : Tableau d’un peintre bergamasque, Portrait d’un prêtre, Huile sur toile, vers 1690. Courtesy du Musée des Beaux-Arts de Caen.

Ci-contre: Francesco Guardi, Place Saint-Marc, Huile sur toile, Vers 1760-1770. Courtesy MBA Caen.

Certains peintres italiens s’étaient spécialisés dans la représentation de la vie vénitienne. Pietro Longhi le fit avec succès.

Commissariat de l'exposition

Patrick Ramade, conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée des Beaux-Arts de Caen

Giovanni Valagussa, conservateur responsable de la Pinacothèque Accademia Carrara de Bergame

Dans le message du blog consacré à ce catalogue, vous trouverez la liste complète des artistes qui y sont représentés par une ou plusieurs oeuvres.

Pour plus d’informations sur le catalogue d’exposition cliquez ici

Bellini, Botticelli, Guardi…

Chefs-d’oeuvre de l'Accademia Carrara de Bergame