Théodore Rousseau (1812-1867)

La Voix de la forêt

Petit Palais, Paris

5 mars - 7 juillet 2024

Un arbre dans la forêt de Fontainebleau, 1840-1849

Huile sur papier marouflé sur toile, 40,4×54,2 cm.

Victoria and Albert Museum, Londres, Royaume-Uni.

Photo © image Victoria and Albert Museum, Londres.

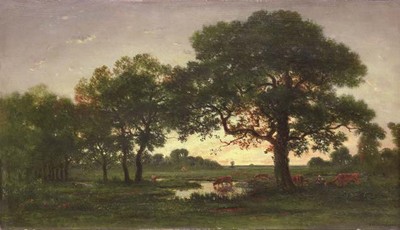

L’abreuvoir, sans date

Huile sur bois, 41,7×63,7 cm

Legs Jean-Pierre Lundy, 1887

Musée des Beaux-arts de Reims

Photo © Christian Devleeschauwer

Le Chêne de Roche, 1860

Huile sur bois, 88,9×116,8 cm.

Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague, Danemark

© Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague

Le Petit Palais présente une exposition inédite consacrée à Théodore Rousseau (1812-1867), artiste bohème et moderne, qui a fait de la nature le motif principal de son œuvre, son monde et son refuge. Admiré par les jeunes impressionnistes comme par les photographes qui suivent sa trace en forêt, Théodore Rousseau prouve à lui tout seul la vitalité de l’école du paysage, au milieu d’un siècle marqué par la révolution industrielle et l’essor des sciences du vivant. Véritable écologiste avant l’heure, il porte un regard d’artiste sur la forêt de Fontainebleau et élève sa voix pour alerter sur la fragilité de cet écosystème. L’exposition rassemble près d’une centaine d’œuvres venant de grands musées français comme le Louvre et le musée d’Orsay, européens comme le Victoria and Albert museum et la National Gallery de Londres, la Collection Mesdag de La Haye, la Kunsthalle de Hambourg entre autres, ainsi que de collections privées. Ces œuvres montrent combien l’artiste mérite une place de premier plan dans l’histoire de l’art et du paysage, mais aussi à quel point son œuvre peut guider, aujourd’hui, notre relation à la nature.

La Vallée de Saint-Vincent, 1830

Huile sur papier marouflé sur toile, 18,2×32,4 cm.

The National Gallery, Londres

© The National Gallery, Londres, Royaume-Uni

Le Lac de Malbuisson, vers 1831

Huile sur papier montée sur carton, 19,5×28,4 cm

Collection privée

Le Mont-Blanc, vu de la Faucille, effet de tempête,

commencé en 1834

Huile sur toile, 146,5×242 cm.

Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague, Danemark

© Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague

Le parcours de l’exposition suit le fil de la carrière de cet artiste singulier qui s’est toujours positionné à rebours de ses contemporains. La première section évoque son renoncement à la voie académique notamment par le refus d’effectuer le traditionnel voyage en Italie pour parfaire son apprentissage. Théodore Rousseau souhaite en effet peindre la nature pour elle-même et non comme décor pour des scènes mythologiques. Il préfère sillonner la France comme en témoignent ses œuvres de jeunesse : Paysage d’Auvergne, 1830 (musée du Louvre) ; Village en Normandie, 1833 (Fondation Custodia, Collection Frits Lugt) ; Le Mont-Blanc, vu de la Faucille. Effet de tempête, 1834 (Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague). Il rapporte de ses voyages de nombreuses études qui montrent son observation attentive du visible : études de troncs, rochers, sous-bois, marais…

Les Gorges d’Apremont en forêt de Fontainebleau, après 1862

Huile sur toile, 79×143 cm

Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague.

© Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague

La Mare au chêne, 1860-1865

Huile sur bois, 42×62 cm

Musée Thomas-Henry, dépôt du musée d’Orsay,

Cherbourg-en-Cotentin.

Photo © Alexis Morin

L’exposition montre toute la singularité de l’œuvre de Théodore Rousseau dont le travail au plus près du motif fait partie intégrante de son processus créatif. Le peintre a besoin de s’immerger dans la nature. Il renonce à toute perspective géométrique et place le spectateur non pas en surplomb du paysage mais au cœur de cet écosystème. Il retouche ensuite ses tableaux en atelier parfois pendant plusieurs années. Sa technique très personnelle, qui contraste avec celle des autres artistes de son temps, lui vaut d’être refusé aux Salons plusieurs années de suite avant de choisir lui-même de ne plus rien envoyer, découragé. Paradoxalement, ce rejet qui lui vaut le surnom de «grand refusé» lui permet d’acquérir une notoriété et un véritable succès critique et commercial en France comme à l’étranger.

Le parcours met ensuite en lumière ses œuvres peintes en forêt de Fontainebleau et son rôle décisif joué auprès des artistes et photographes qui comme lui fréquentent le village de Barbizon où il s’installe à partir de 1847. Autour de lui, se rassemblent des peintres comme Narcisse Diaz de la Peña, Charles Jacques, Jean-François Millet qui deviendra son ami le plus proche mais aussi des photographes tels Eugène Cuvelier, Charles Bodmer ou encore Gustave Le Gray. Ils arpentent inlassablement la forêt de Fontainebleau et dressent de véritables portraits d’arbres qui deviendront la signature de Théodore Rousseau. L’artiste scrute leur structure organique, la ligne de leurs branches, la forme de leurs nœuds. Il les individualise et situe précisément ses tableaux : Le Pavé de Chailly, vers 1840 (Musée départemental des peintres de Barbizon), ou encore Le Vieux Dormoir du Bas-Bréau, 1836-1837 (dépôt du Musée du Louvre au musée d’Orsay).

Le Massacre des Innocents, 1847

Huile sur toile, 95 cm×146,5 cm

La Haye, Collection Mesdag

© Collection Mesdag, La Haye

En parallèle, une conscience aigüe de la mise en danger des forêts se développe chez les artistes, les critiques et les écrivains dans un contexte d’industrialisation croissante. Les peintres sont les témoins de coupes massives d’arbres et s’en font l’écho. Théodore Rousseau souhaite dénoncer ces « crimes » à travers ses œuvres. Il choisit notamment un titre qui frappe les esprits en reprenant l’épisode biblique du Massacre des innocents, 1847 (Collection Mesdag, Pays-Bas) qui représente une scène d’abattage d’arbres en forêt. En 1852, Rousseau se fait le porte-voix de la forêt au nom de tous les artistes qui la peignent et écrit au comte de Morny, ministre de l’Intérieur de l’époque. Son combat trouve sa résolution dans la création, en 1853, de la première réserve naturelle au monde, sous le nom de « réserve artistique », officialisée en 1861. En fin de parcours, une frise chronologique retrace l’histoire de la forêt de Fontainebleau et de sa sauvegarde du début du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, rappelant l’apport décisif de Rousseau, au nom de l’art, dans l’émergence d’une conscience écologique.

L’exposition est organisée avec la participation exceptionnelle du musée du Louvre et du musée d’Orsay.

Commissariat :

Annick Lemoine, conservatrice générale du patrimoine, directrice du Petit Palais, commissaire générale

Servane Dargnies-de Vitry, conservatrice peintures au musée d’Orsay, commissaire scientifique

PETIT PALAIS

Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris